骨针与镞:远古工具中的文明曙光

access_time 2025-03-28

remove_red_eye 2479

来源:聊城中国运河文化博物馆官方网站

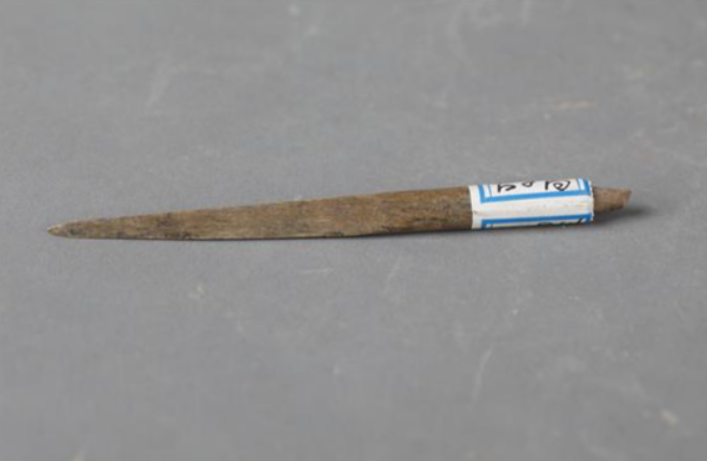

在聊城中国运河文化博物馆中,保存着几枚磨制精良的骨针和数件形制各异的镞。这些史前先民指尖的造物,虽仅有方寸之微,却承载着人类文明的重量。它们分别代表着"衣"与"食"这两大基本生存需求,凝聚着远古先民面对自然考验时的生存智慧。

几枚骨针,长短不一,大多呈现出细长、微弯的特点。针尖尖锐,尾端有穿孔,便于穿线。针身圆润光滑,显示出超高的制作工艺。骨针多由兽骨磨制而成,制作过程包括选料、切割、成型、抛光和穿孔等多个步骤,每一步都需要极高的技巧和耐心。有了骨针,人类得以将兽皮缝制成衣物,制作渔网、帐篷等生活用品,甚至可能用于医疗缝合。这不仅提供了更好的保暖效果,使人类能够向更寒冷的地区迁移,还标志着人类从原始生存到文明生活的历史跨越。

如果说骨针代表了人类对"衣"的智慧,那么镞则展现了人类获取"食"的技术飞跃。镞即箭头,最早出现在旧石器时代晚期,材料多为石质(燧石、黑曜石等)、骨质(兽骨),后来逐渐发展出青铜镞、铁镞等。在史前时代,狩猎是获取蛋白质的重要方式,而镞的出现极大地提高了狩猎效率,带来了狩猎方式的革命性变化。复合工具如投矛器和弓箭的出现,可以通过远距离猎杀大型动物,使得人类能够更安全、更高效地获取食物资源。

骨针与镞的发明,源于对材质的透彻认知与娴熟技艺——当先民不再简单利用自然物,而是通过双手赋予材料新的形态与功能时,文明便迈出了掌控自然的关键一步。它们不仅解决了生存的基本需求,更开启了人类文化创造的无限可能。在人类漫长的文明进程中,温饱问题始终是最根本的生存革命,而骨针与镞,正是这场革命的关键见证者。